Una potente perturbazione di origine atlantica ha raggiunto nella giornata del 4 novembre 2011 la regione Liguria provocando un episodio temporalesco di natura alluvionale sulla città di Genova.

La genesi del temporale è stata quella tipica dei fenomeni intensi sul capoluogo genovese. L’ingresso della perturbazione è stata preceduta da una moderata ventilazione settentrionale nei bassi strati che inizialmente era diffusa ovunque, e successivamente è stata sostituita dallo scirocco, il quale ha però avuto molta difficoltà ad entrare franco anche al suolo sul capoluogo genovese ed il ponente costiero. Dall’incontro-scontro di questi due venti, ha preso vita una cella temporalesca con caratteristiche autorigeneranti che ha persistito diverse ore sul capoluogo determinando precipitazioni di tipo alluvionale.

Secondo un meccanismo ben collaudato il vento da nord che sfruttando le valli alle spalle di Genova raggiunge la costa, oppone molta resistenza all’ingresso dello scirocco sulla città di Genova.

La presenza dello scirocco che premeva contro questo muro immaginario, rappresentato dall’aria relativamente più fredda che svalicava dal versante padano ha dato origine ad una convergenza stazionaria davanti alla parte centro-orientale della città.

L’aria calda ed estremamente umida, di natura sciroccale che risaliva dal basso Mediterraneo, veniva costretta al sollevamento forzato al di sopra dell’aria più fredda che, allo stesso momento, svalicava sulla costa ligure occupando soprattutto i settori di ponente.

La perturbazione che ha investito il nostro paese e colpito così duramente il capoluogo ligure ha avuto origini lontane. Il fronte è stato frutto di una pulsazione del getto che in origine ha portato ad una tempesta di neve prematura negli Stati Uniti orientali, sin sulle coste dell’est. La stessa perturbazione, sostenuta da un ramo attivo della corrente a getto ha attraversato tutto l’oceano atlantico raccogliendo molta umidità. Passando sopra una superficie d’acqua così estesa ha perso gran parte delle sue origini fredde continentali, approdando sulle coste europee come una normale perturbazione atlantica, piovosa ma non fredda.

L’aggravante è stata rappresentata dalla presenza di un blocking anticiclonico sull’Europa orientale, in particolare sulla penisola Balcanica, il quale ha rallentato notevolmente l’evoluzione del fronte verso est. L’affondo ciclonico è stato molto profondo, quasi esasperato nella sua evoluzione. L’aria già molto umida del fronte in aperto atlantico ha raccolto ancora più umidità una volta entrato nel Mediterraneo, innescando venti sciroccali estremamente ricchi di vapor d’acqua ed elevati contenuti di umidità assoluta.

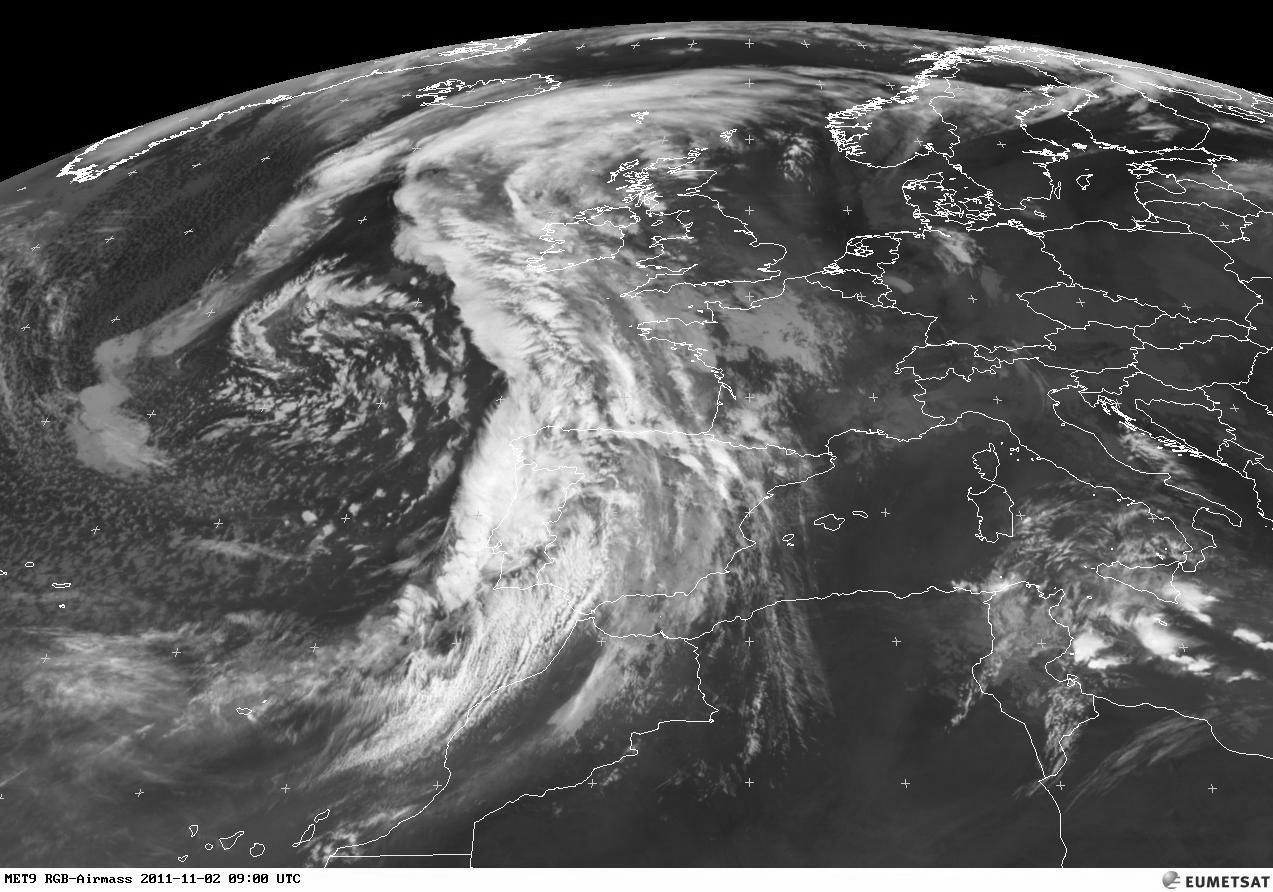

Immagine satellitare del due novembre 2011 alle ore 09.00. Si nota la perturbazione atlantica che approda sulle coste europee, facendo capo ad un minimo colmo di aria fredda specie in quota, in aperto atlantico.

Un animazione satellitare nello spettro del visibile sempre il giorno 2 novembre 2011. Il fronte sospinto dall’aria fredda dietro ad esso, avanza verso l’Europa.

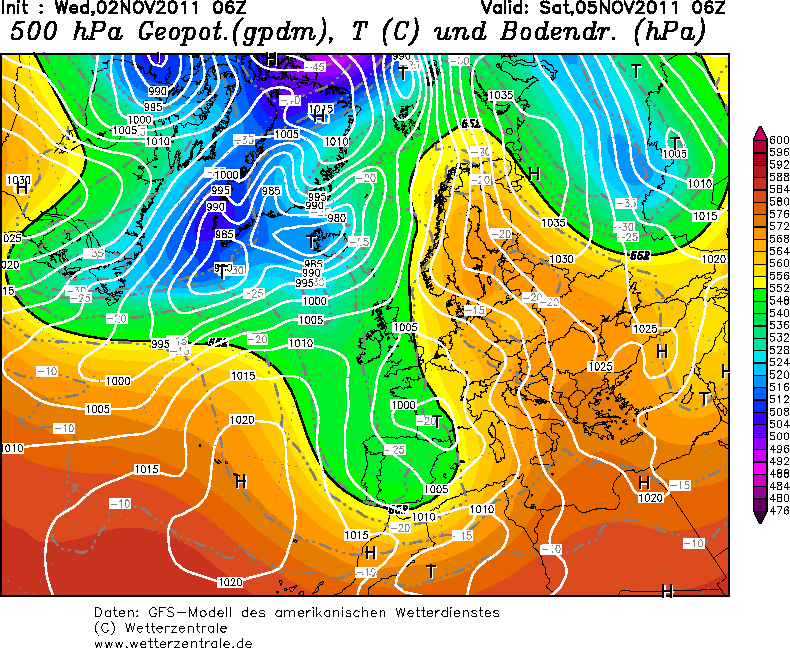

Questa carta presa dal modello americano gfs, mostra l’intensa avvezione sciroccale attiva sulla nostra regione durante l’episodio perturbato. L’isobara bianca che taglia da sud a nord la Liguria evidenzia un pescaggio sciroccale “profondo”. In grado di convogliare al settentrione masse d’aria estremamente umida.

La situazione barica al suolo per le ore 6utc di venerdì 4 novembre. Notare l’isobara dello scirocco come “pesca profondo” il richiamo caldo umido che sarà responsabile dell’intensità raggiunta dai fenomeni.

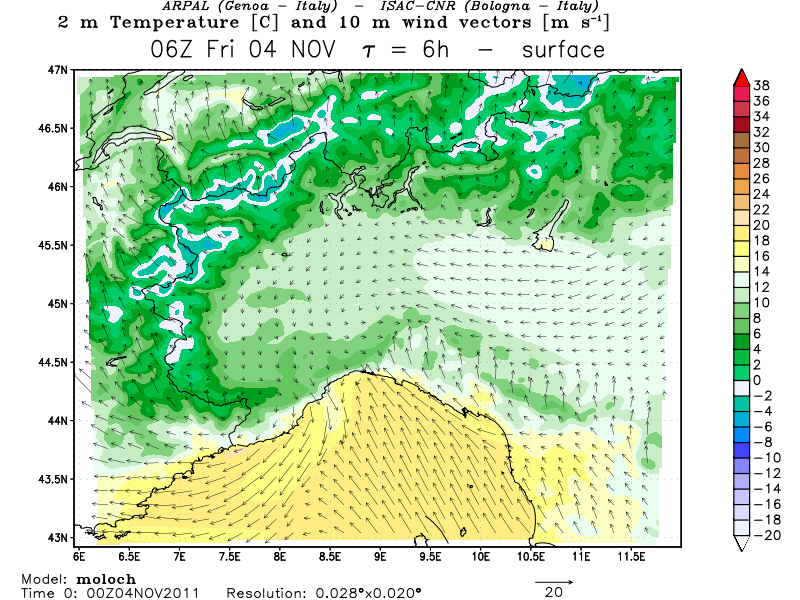

La carta delle temperature e dei venti al suolo prevista da Moloch per le ore 06utc di venerdì 4 novembre. Si può osservare la convergenza di venti attiva davanti Genova, con lo scirocco che va in conflitto con la tramontana scura. La medesima convergenza di venti è stata spinta con molta difficoltà verso ovest dallo scirocco che andava rinforzando col passare delle ore.

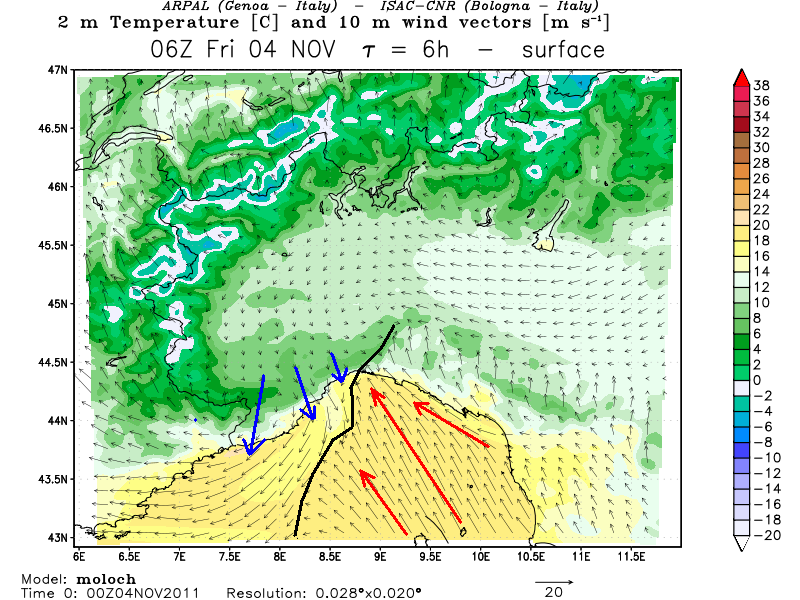

La stessa carta di prima in cui ho evidenziato il punto preciso di contatto tra l’aria fredda della tramontana scura e lo scirocco che spingeva la linea di convergenza verso ovest. Il sollevamento forzato dell’aria caldo umida sciroccale sopra quella più fredda e pesante nella Liguria occidentale, è stato il fattore scatenante dell’intenso e persistente temporale alluvionale.

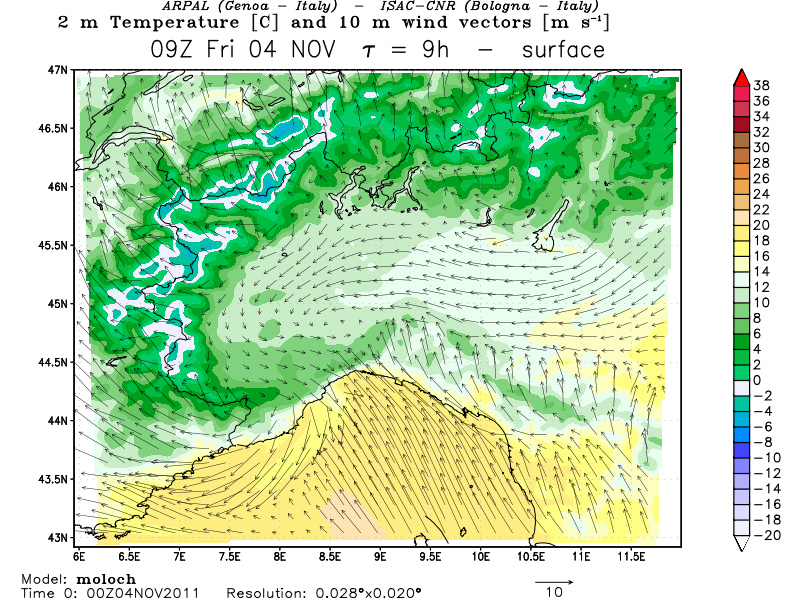

La situazione vista dal modello Moloch per le 09.00 utc. Tre ore dopo lo scirocco ha subito un ulteriore intensificazione e spingeva gradualmente verso ovest la linea di convergenza con la tramontana. In questa fase lo scalzamento dell’aria caldo umida sopra il relativo cuscino di aria più fredda raggiunge il massimo vigore. La città si trova sotto l’alluvione.

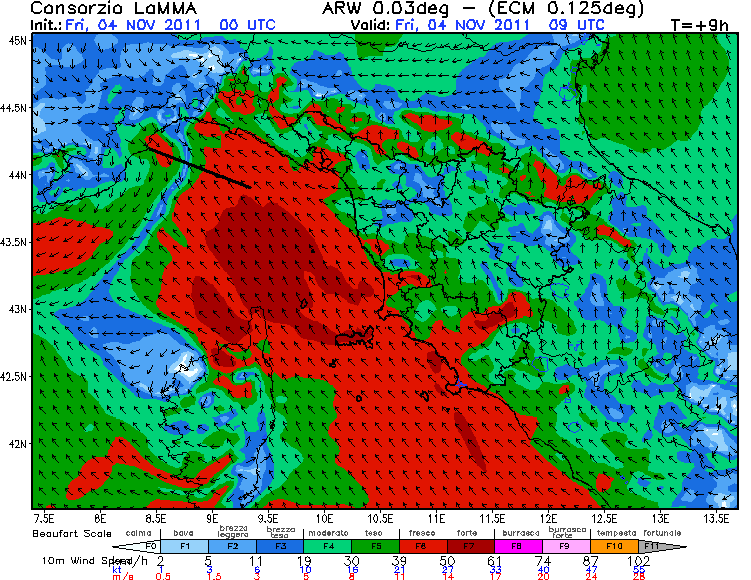

Carta del tempo sui venti al suolo; intensità e direzione. Elaborazione del consorzio LAMMA Toscana. Si nota ancora una volta, una marcata convergenza dei venti al suolo sui mari prospicienti Genova. La tramontana più fresca sulla riviera di ponente, e lo scirocco, impetuoso che premeva sul levante. Ho aggiunto una linea nera immaginaria a tagliare perpendicolarmente la convergenza. Il disegno di seguito rappresenta uno spaccato di quello che erano i meccanismi termodinamici attivi lungo la linea nera.

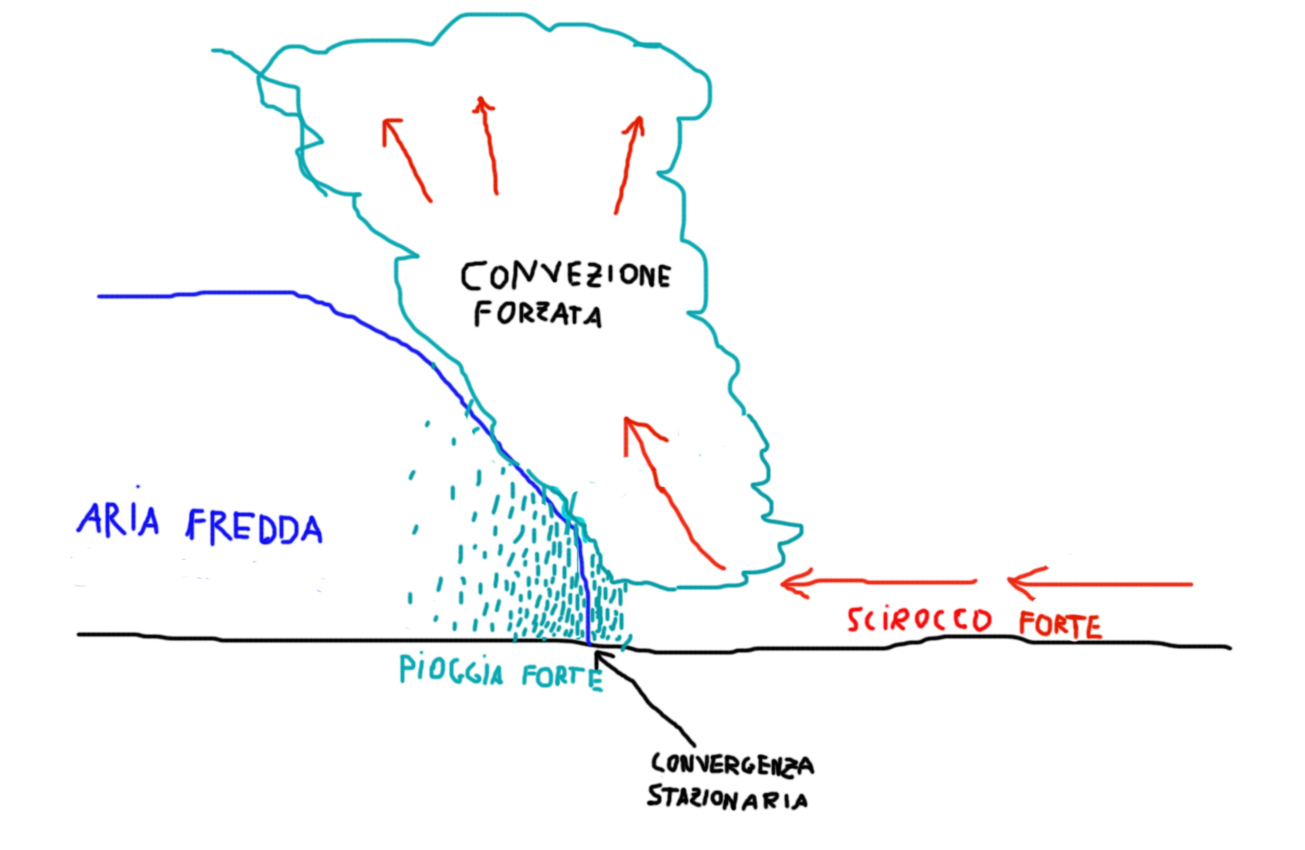

Il disegno molto semplificato vuole rappresentare il meccanismo termodinamico che ha portato alla formazione del temporale autorigenerante del 4 novembre su Genova. Lo schema è solo apparentemente simile a quello di un fronte freddo. In realtà in un fronte freddo l’aria fredda sulla sinistra dell’immagine dovrebbe avanzare verso destra scalzando l’aria calda che trova di fronte al suo percorso. Il 4 novembre la convergenza con l’aria fredda era semistazionaria in un punto preciso sul mare davanti a Genova. Anzi nel nostro caso, lo scirocco tiepido e umido respingeva gradualmente l’aria fredda, costringendola ad una sorta di dietrofront. In questo disegno quindi, il bordo con l’aria fredda regrediva gradualmente verso la sinistra. Ci troviamo quindi a che fare con un tipico esempio di temporale da fronte caldo. In cui è l’aria calda a prevalere su quella fredda che invece tende a retrocedere. In particolari situazioni l’opposizione che l’aria fredda reca alla spinta dell’aria più calda può essere così tenace da consentire ugualmente la nascita di temporali, anche se il profilo termico alle quote superiori non consentirebbe un efficace spinta di galleggiamento. L’aria calda quindi, è obbligata ad un sollevamento forzato ed obbligato.

La zona di convergenza ha preso forma già nella serata del 3 novembre nella porzione di mare davanti Genova. Le correnti alle varie quote inizialmente avevano una componente sciroccale blanda. Questo ha consentito alle prime precipitazioni di spargersi un po’ su tutta la Liguria. I primi temporali si sono generati in seno alla convergenza proprio davanti al golfo, appena superata la mezzanotte. Un primo moderato temporale coinvolge la costa tra l’una e le due della notte del giorno 4 novembre, portando quantitativi solo modesti di pioggia.

Durante le prime ore della mattinata lo scirocco inizia a premere verso nord ovest, la convergenza si fa più marcata e l’apporto umido convogliato dallo stesso scirocco si fa più importante col passare del tempo. La linea di convergenza definendosi, facilita il meccanismo di sollevamento forzato dell’aria calda e umida ed inizia a produrre le prime serie precipitazioni dopo le 9 della mattina.

Propongo qui di seguito una serie di immagini radar sull’intensità e la localizzazione dell’evento, dalla sua nascita sino al suo esaurimento. Le prime immagini evidenzieranno la presenza della convergenza più a levante. Successivamente il groppo temporalesco si spingerà sempre più ad ovest sotto i colpi di uno scirocco via via più intenso nel corso della mattinata. Le immagini radar evidenziano come nel corso del tempo il temporale autorigenerante attraversi diversi stadi vitali. Momenti in cui il sistema è più intenso intervallato da momenti in cui lo stesso risulta più debole. Ciascuna di queste fasi corrisponde alla singola pulsazione di un updraft, conseguenza diretta della continua ascesa di aria caldo umida lungo la convergenza.

Come tipico delle situazioni autorigeneranti liguri, il temporale era con la sua zona più attiva proprio sulla linea di costa, laddove il sollevamento forzato della massa d’aria era più intenso. Dall’azione combinata dello stau e della convergenza in loco ne sono scaturite precipitazioni estremamente intense, con accumuli in millimetri incredibilmente abbondanti. La zona maggiormente colpita è stata quella di Genova Quezzi. In questo quartiere gli accumuli di pioggia hanno superato i 500 millimetri in sei ore, andando a classificare questo temporale tra i maggiori dell’ultimo decennio.

Nelle altre zone gli accumuli sono stati più contenuti, ma stiamo parlando sempre di valori estremamente alti, ovunque superiori ai 300 millimetri, con punte sopra i 400 millimetri nel quartiere di Marassi, appena più a sud di Quezzi.

La conseguenza di questi accumuli spaventosi, in una manciata di poche decine di minuti di tempo, è stata l’esondazione del torrente Bisagno nella sua parte bassa, con conseguente allagamento di parte del centro di Genova. Esondato il rio Ferregiano dove il bilancio dei danni è particolarmente grave. L’esondazione di questo torrente ha purtroppo provocato la perdita della vita di 7 persone, di cui due bambini molto piccoli ed una ragazza di 19 anni.

Esondato infine il torrente Sturla, con parte dei quartieri est cittadini allagati e danneggiati

Immagine satellitare nel campo del visibile durante la fase alluvionale genovese. Con la freccia ho indicato il punto dove il temporale autorigenerante aveva origine. Il suo vertice è rimasto bloccato davanti a Genova per diverse ore, compiendo dei progressi verso ovest di poche centinaia di metri all’ora. Solo a partire dal primo pomeriggio la spinta più decisa dello scirocco ha consentito lo spostamento della convergenza più ad ovest, con ulteriori rovesci temporaleschi anche nei quartieri ovest di Genova. Tuttavia senza assolutamente essere paragonati all’intensità pazzesca del temporale durante la mattinata.

Questa cartina mostra la distribuzione della pioggia sull’intera regione Liguria al termine dell’episodio alluvionale. Si può osservare come le precipitazioni più intense abbiano colpito solo le zone in prossimità della convergenza scirocco-tramontana.

La località di Bogliasco poco ad est di Genova durante la seconda parte dell’evento si trovava al di fuori delle precipitazioni. Una web cam ha immortalato la linea di convergenza sul mare, con i rovesci di pioggia attivi, in risalita verso la costa genovese.

Due immagini della stessa web cam collocata nel capoluogo genovese in zona Righi. La prima capture si riferisce al momento del disastro. Osservate l’incredibile intensità della pioggia nel momento della fotografia con la visibilità sulla valle azzerata dalla precipitazione. La seconda immagine è una capture della medesima web cam che mostra il panorama visibile in una giornata normale.

La mattina del 4 novembre alcuni cacciatori di temporali con esperienza sul campo anche negli stati uniti, sono stati lungo il bordo della linea di convergenza per immortalare le varie fasi di vita del temporale. Ne sono scaturite alcune fotografie sulla natura irrequieta e turbolenta del fenomeno alluvionale. Fermi in quella zona del temporale priva di precipitazioni, denominata “updraft”, hanno fotografato alcune basi con accentuate rotazioni. Diversi tentativi di tromba d’aria di cui almeno un paio andate a buon fine. Waterspout anche di grosse dimensioni parzialmente immerse nella pioggia.

Piccolo waterspout appena davanti all’intensa area di precipitazioni. Fotografie di Niccolò Ubalducci.

Una delle basi del complesso temporale autorigenerante del 4 novembre. Niccolò ha scattato queste due fotografie per evidenziare come questa grossa nube stesse ruotando in senso antiorario sopra la città. Le fotografie sono state tutte scattate dalla località di Genova Quarto, con il muro delle precipitazioni poche centinaia di metri davanti al punto di osservazione.