La depressione che ha dato origine al potente guasto del tempo in questa prima decade di novembre, ha subito un evoluzione e una trasformazione del tutto peculiare rispetto all’evoluzione tipica di una depressione extratropicale classica.

Per ricercare l’origine di questo particolare fenomeno, bisogna fare un discorso più approfondito in merito a ciò che è stato, termicamente parlando, il periodo compreso tra il mese di agosto e il mese di ottobre.

I tre mesi agosto 2011-ottobre 2011 sono stati caratterizzati da temperature particolarmente elevate. I valori termici elevati sono stati provocati da forti e persistenti anticicloni che per diverse settimane hanno occupato l’area mediterranea. Di fatto il mese agosto, ma poi specialmente la coppiata settembre e ottobre si sono distinti per le elevate temperature e la scarsità di precipitazioni. Le perturbazioni, qualora presenti, si sono limitate soltanto a sfiorare l’arco alpino, restando confinate generalmente oltre 50 esimo grado di latitudine nord.

Questa perdurante fase di stabilità ha consentito alle acque del Mediterraneo di conservare il proprio calore sino al mese di novembre, disperdendo solo una modesta parte del suo potenziale energetico.

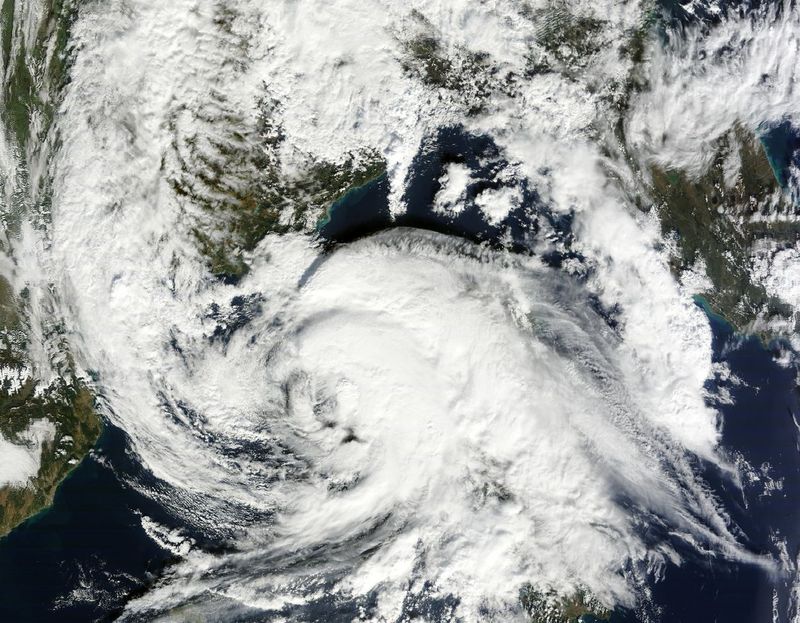

I TLC (tropical like cyclones) sono perturbazioni particolari, che traggono origine dalle calde acque del Mediterraneo ed hanno morfologia e struttura analoghe a quelle dei fratelli maggiori oceanici. I tifoni e gli uragani. Di fatto i TLC possono essere paragonati a piccoli uragani tropicali in miniatura.

Cambia invece l’origine di queste tempeste. Negli uragani tropicali infatti, il crollo della pressione e il conseguente sviluppo del minimo barico profondissimo, nasce da un enorme disponibilità di calore latente di condensazione, in grado di soddisfare l’analoga altrettanto potente convezione che è uno dei primi passi, obbligati, per lo sviluppo del futuro uragano o tifone che sia.

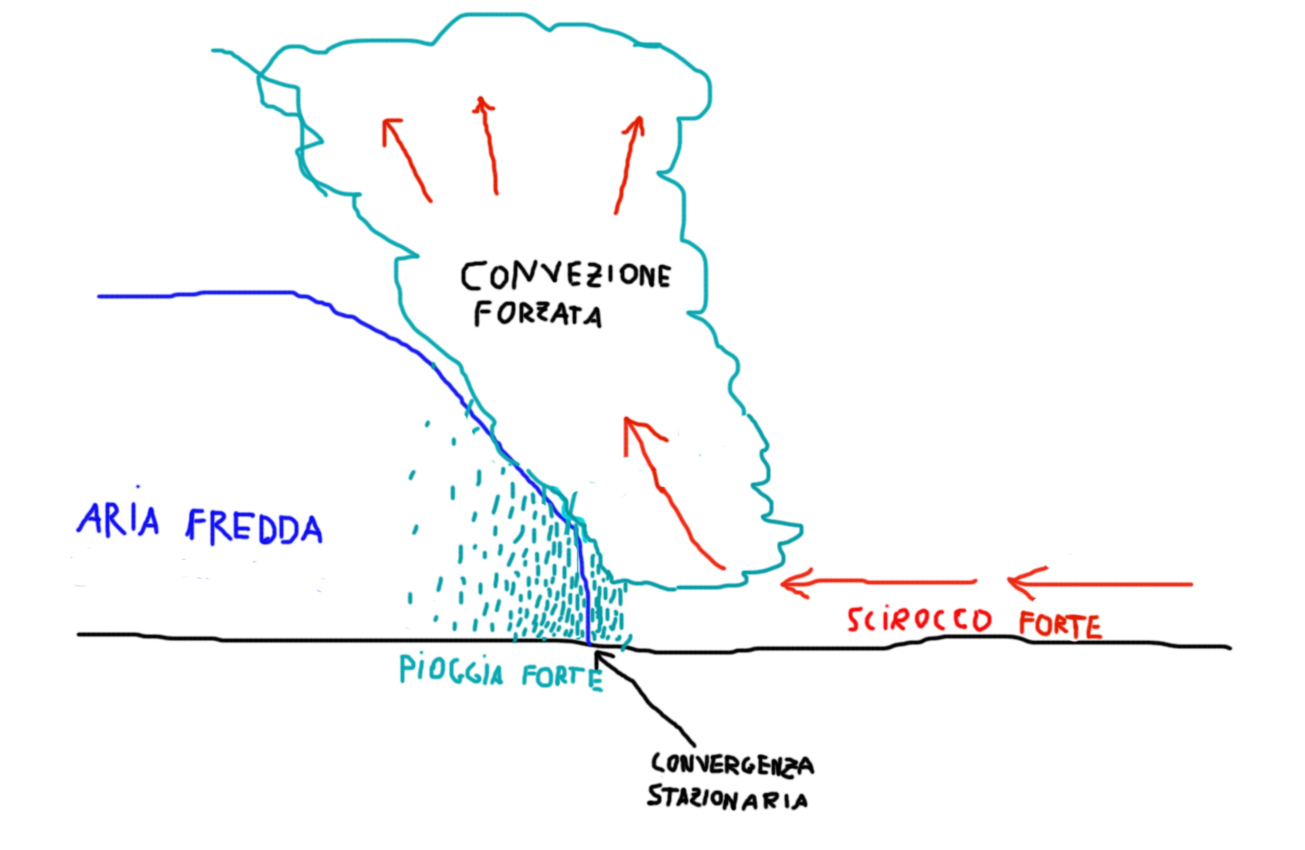

Nel caso dei TLC non è l’esasperazione della semplice e naturale convezione, elemento tipico degli ambienti molto umidi tropicali ad avviare la formazione della tempesta. Nel mar Mediterraneo occorre un fattore scatenante atto a creare l’habitat ideale per la nascita della futura depressione. Il fattore scatenante è quasi sempre una depressione extratropicale delle medie latitudini, normalmente alimentata da aria fredda, con un fronte caldo ed un fronte freddo ben caratterizzati e ben distinti.

L’evoluzione successiva è l’approdo della depressione nel mar Mediterraneo, in un luogo e un ambiente sufficientemente caldo da consentire la genesi del TLC.

A segnare il passo da una circolazione ciclonica tipica delle medie latitudini, ad una simile agli standard tropicali, è il contributo offerto dal mare per l’ascesa dell’aria, il quale causa raffreddamento per espansione adiabatica con condensazione di vapore acqueo. La condensazione a sui volta libera calore latente di evaporazione, cioè il calore che precedentemente l’acqua aveva assorbito durante l’evaporazione. Questo calore, che si aggiunge alla presenza di aria già calda nel luogo di origine della tempesta determina un ulteriore potente spinta di galleggiamento, con potente ascesa dell’aria sino a quote elevate. Una volta raggiunta la quota di congelamento viene liberato calore latente di fusione secondo un meccanismo che può alimentarsi anche per parecchio tempo.

Se le condizioni favorevoli all’ascesa dell’aria persistono per diverso tempo, l’ascesa stessa dell’aria causa la formazione di un vortice, agevolato dalla forza deviante. (nota come forza di Coriolis) Giunti in questa fase la depressione funziona analogamente ad una pompa. Aspira direttamente dal mare aria umida e molto tiepida intensificandosi. L’elevata spinta ascendente determina un crollo della pressione, forte differenza di pressione tra la zona periferica e l’occhio della tempesta.

Per misurare l’intensità dei venti sviluppati sia dagli uragani che dai fratelli minori TLC è normalmente usata a livello internazionale la scala Saffir-Simpson. La scala va da 1 a 5, appositamente studiata per valutare gli effetti nel vento nei cicloni tropicali. Date le energie messe in gioco sono minori nei nostri mari rispetto agli oceani tropicali, sarà ben difficile avere delle categorie 3, 4 o 5 sul Mediterraneo.

Il Mediterraneo, vuoi per la posizione particolare che occupa nello scacchiere atmosferico globale, vuoi per le sue coste, ricche di golfi promontori ed isole, rimane una delle aree più ciclogenetiche al mondo. (cioè aree adatte alla formazione di depressioni)

La piccola tempesta tropicale nata tra il mar di Corsica ed il golfo del Leone, è sorta dalle ceneri della vasta depressione atlantica responsabile delle alluvioni avutesi a Genova in data 4 novembre.

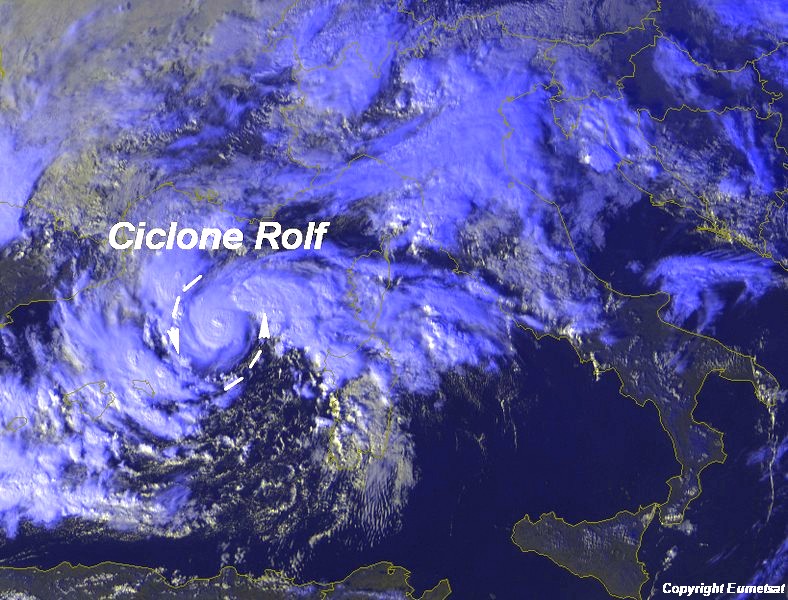

La lunga pausa anticiclonica che si è protratta sino ad ottobre inoltrato, è stata fondamentale per la genesi di questa piccola tempesta tropicale. Analogamente a quanto avviene per gli uragani tropicali, il piccolo ciclone mediterraneo ha preso il nome di Rolf e nella sua fase di TLC è durata circa 24 ore. La trasformazione da normale depressione delle medie latitudini, a depressione di tipo tropicale è avvenuta tra le Baleari e la Sardegna, evolvendo ed intensificandosi nel suo successivo spostamento verso nord, risalendo il Mediterraneo.

La formazione della depressione in quella porzione di Mediterraneo probabilmente non è stata casuale, in quanto quella porzione di mare si trovava già da diverso tempo in anomalia positiva. Uno scarto superiore alla media di almeno un paio di gradi, è stata probabilmente una delle cause scatenanti del fenomeno.

La carta mostra lo scarto dalla media delle temperature superficiali marine nel mese di novembre. Si osserva come l’area di origine della depressione, cerchiata in nero, corrispondesse all’area nel Mediterraneo con maggiore scarto positivo rispetto alla media del periodo. Circa un paio di gradi superiore alle normali temperature del mese di novembre. Fonte INGV.

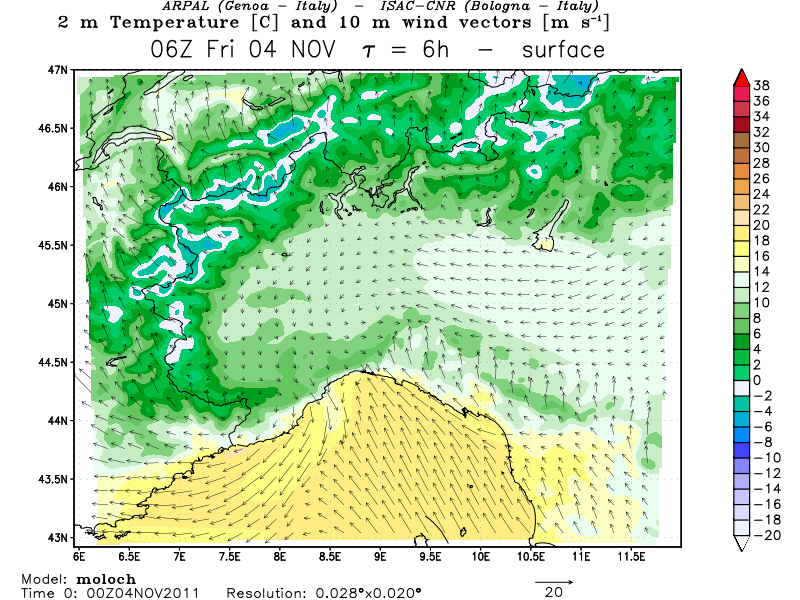

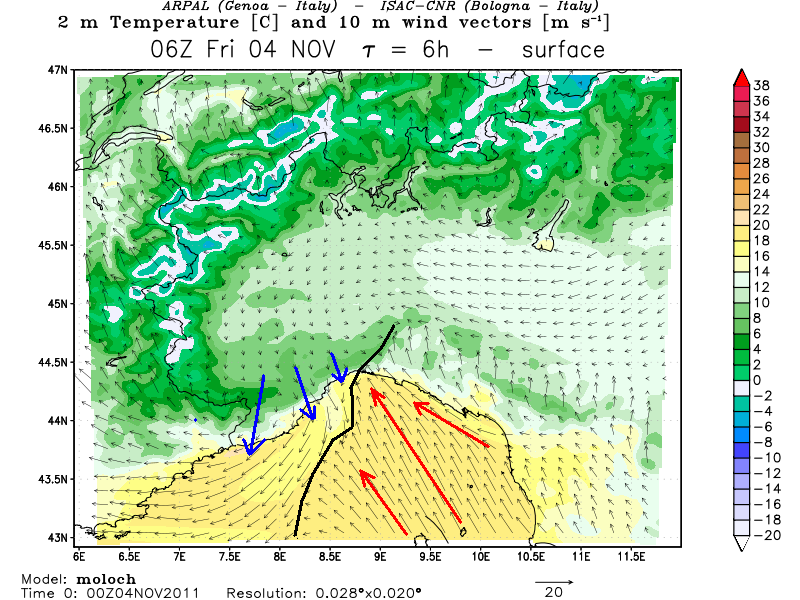

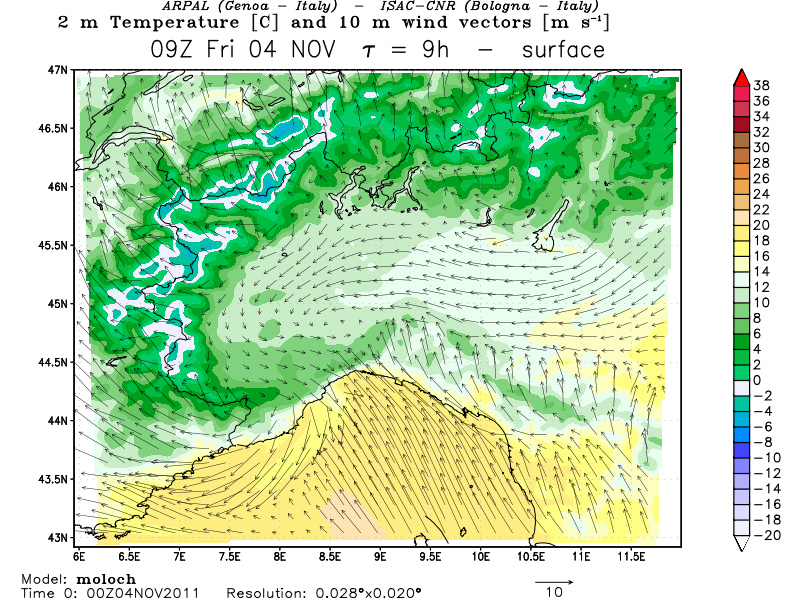

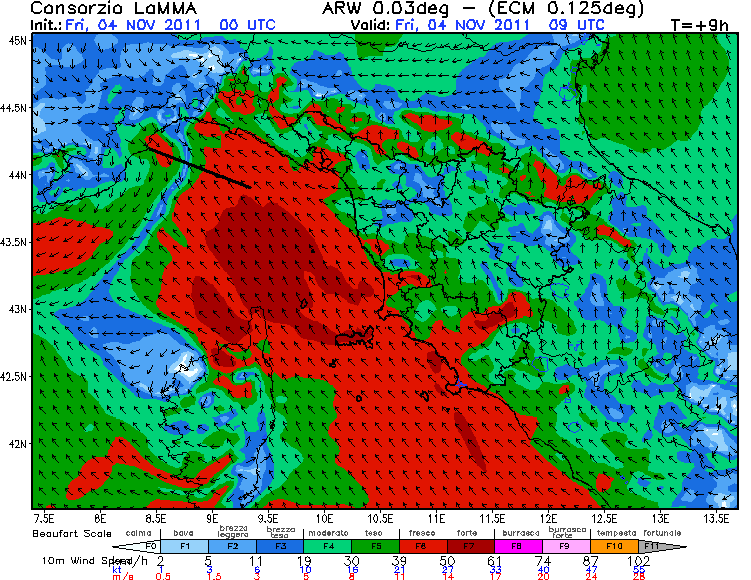

Carta di previsione dei venti al suolo nella zona di origine del TLC. Si notano chiaramente la struttura ciclonica della perturbazione con venti che soffiano forte tutto intorno ad un evidente occhio. Fonte: LAMMA Toscana.

All’interno di un TLC, analogamente a quanto accade per un ciclone tropicale, è la differenza in termini di temperatura e struttura intrinseca della depressione a fare la differenza. Normalmente le depressioni classiche extratropicali per essere mantenute in vita, hanno bisogno di un alimentazione fredda più o meno diretta, che assicuri nel corso del tempo una differenza sempre netta tra fronte caldo e fronte freddo. In un TLC l’alimentazione fredda non è più necessaria per mantenere in vita la tempesta. La differenza che intercorre tra una depressione tropicale ed una extratropicale sta proprio in questo concetto.

Un TLC è una depressione a cuore caldo, caratterizzata da elevate spinte ascensionali, con temperature maggiori al suo interno rispetto alle zone circostanti. Una normale depressione mediterranea, frutto per esempio, di un ondulazione del getto polare, (onde di rossby) sarà sempre caratterizzata nella vicinanza al suo centro di bassa pressione, dalla presenza di aria più fredda rispetto alle zone circostanti. Un TLC presenta invece un cuore sempre carico di aria calda.

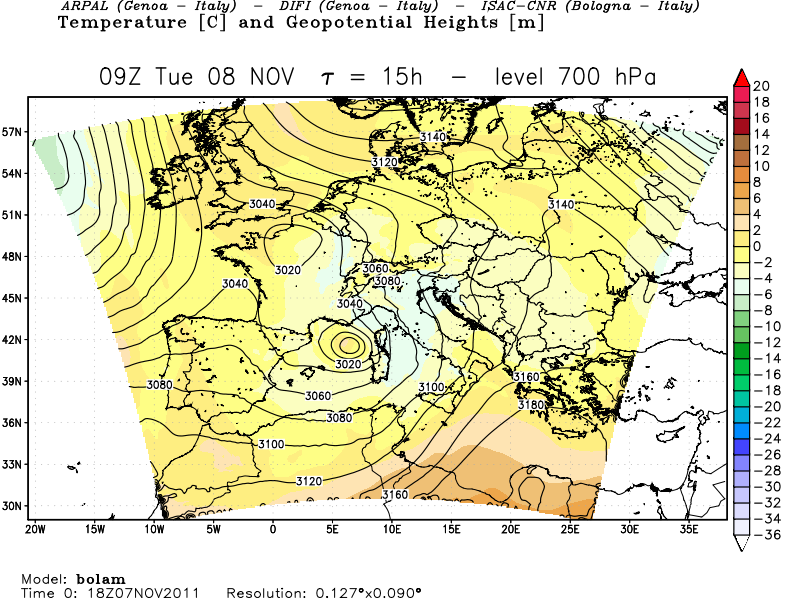

La seconda differenza, più sottile ma non meno importante, un TLC ha una struttura barotropica. Possiede cioè un minimo al suolo ben definito che si estende in altitudine in tutti i vari strati atmosferici. Avremo quindi corrispondenza diretta tra il minimo al suolo, a 850hpa, a 700hpa a 500hpa e così via.

Caratteristica tipica delle normali depressioni mediterranee è invece quello di non avere rispondenza tra il minimo o i minimi nei bassi strati e quelli presenti in quota. Abbiamo cioè a che fare con depressioni barocline, in cui il minimo al suolo non corrisponde all’analogo minimo in quota e non c’è corrispondenza diretta tra quello che succede negli strati prossimi al suolo e quello che invece è la sinottica in quota.

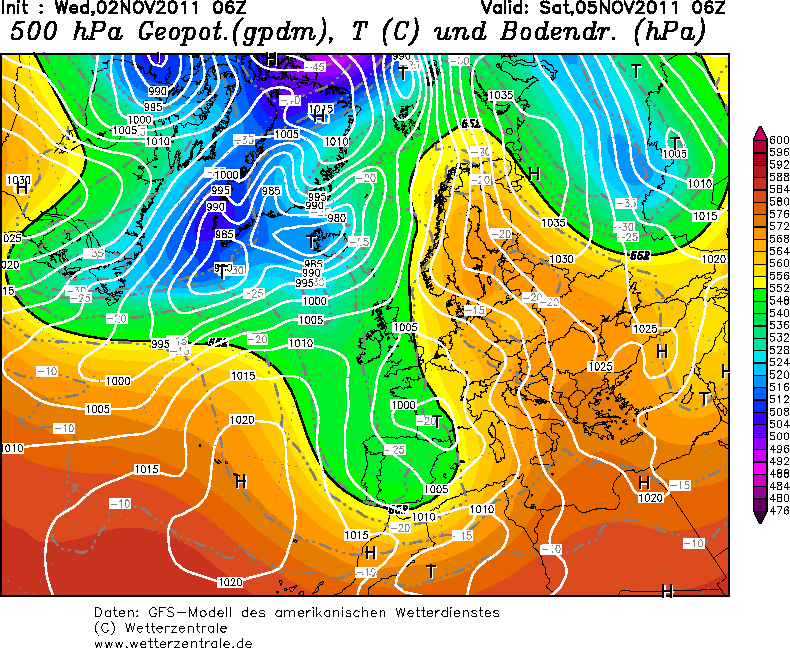

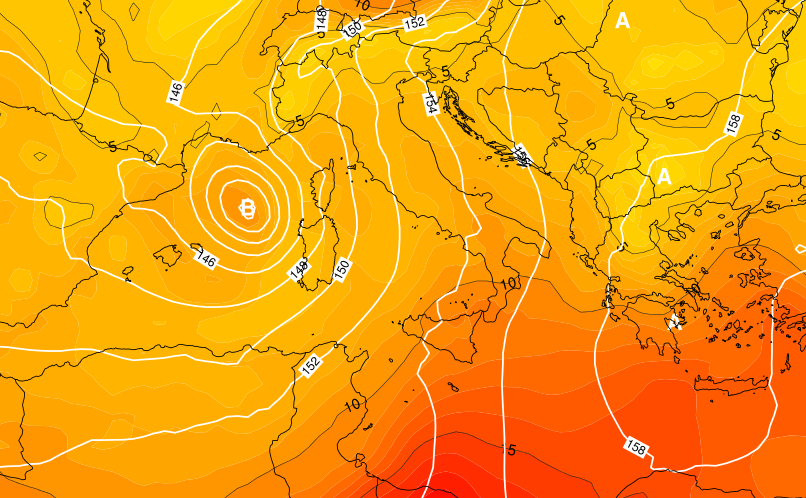

Carta del tempo relativa ai geopotenziali e alle temperature a 850hpa il giorno del TLC. Si denota la presenza di un forte calo dei geopotenziali nell’area del ciclone, evidenziate dalle linee bianche concentriche. Una così forte differenza tra il centro della depressione e la parte periferica, giustifica la presenza di venti forti intorno al TLC. I colori rappresentano le temperature alla quota di 850hpa. Come si può notare, l’intensa convezione, il prelevamento diretto di aria calda e umida dalla superficie marina, comporta temperature in quota più elevate rispetto alle zone circostanti. Quest’ultimo aspetto conferma la natura tropicale del ciclone. Evidenzia la ormai totale assenza di alimentazione fredda in tutte le zone della depressione. Tale mancanza è associata alla forte convezione presente in quel momento nelle aree interessate. Fonte immagine: modello MNW

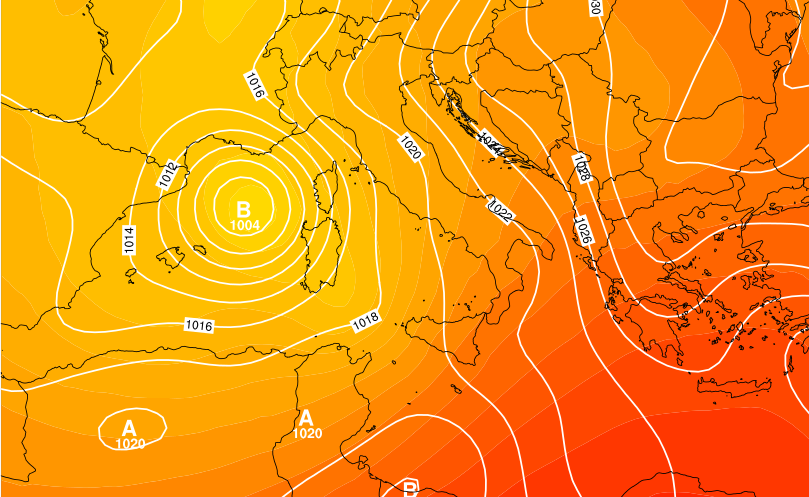

Questa carta è relativa alla pressione al suolo e i geopotenziali a 500hpa. (circa 5500 metri) C’è perfetta rispondenza tra quello che è il minimo di geopotenziale a 500hpa evidenziato con una scala di colori, e il corrispondente minimo al suolo, (isobare bianche) perfettamente sovrapponibili. Siamo quindi in presenza di una struttura barotropica, con corrispondenza di uno stesso minimo ciclonico alle varie quote atmosferiche, dal suolo sino a quote elevate. A tal riguardo notare anche la posizione del minimo a 850hpa nella figura precedente, anch’esso sovrapponibile. Fonte immagine: modello MNW

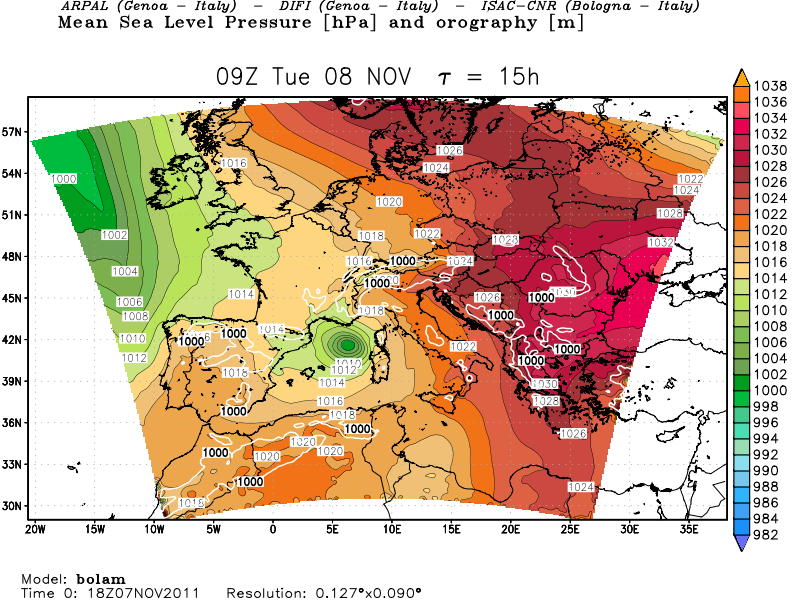

Carta relativa alla pressione al suolo dal modello ad area locale BOLAM. Si può notare come i valori di pressione raggiunti dal TLC nel momento di massima intensità del fenomeno, fossero paragonabili a quelli delle intense depressioni nord atlantiche.

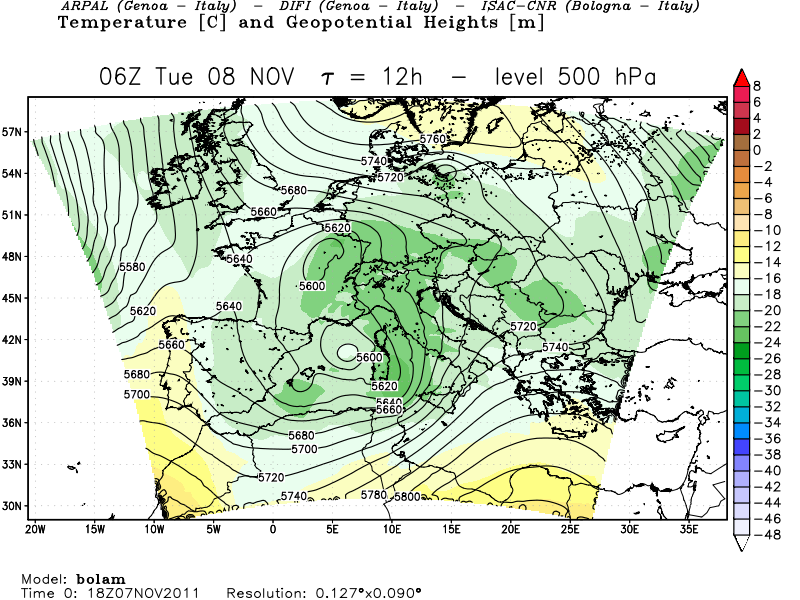

Due carte relative a temperature e geopotenziali, rispettivamente a 850hpa e 500hpa. Ancora una volta viene messo in evidenza la perfetta rispondenza tra minimo al suolo, minimo a 850hpa, minimo a 500hpa. Il cuore caldo della depressione risulta ben evidenziato dai colori che il modello attribuisce alle varie temperature.

Fonte: mappe BOLAM www.liguriameteo.it

Una menzione particolare merita la posizione ed il periodo dell’anno in cui ha avuto origine Rolf. Normalmente la zona privilegiata per la genesi dei cicloni mediterranei è il Mediterraneo meridionale. Le aree vicine alla costa nord africana, il mar Egeo, lo Jonio, tra le aree maggiormente quotate. Questo in virtù della posizione maggiormente meridionale di quella porzione di Mediterraneo. Sono aree in cui normalmente la temperatura media marina è maggiore durante tutto l’anno ed una normale depressione mediterranea può trovare ambiente più favorevole ad operare una trasformazione assumendo caratteristiche di TLC.

La zona in cui ha avuto origine Rolf non è usuale. Nonostante la porzione di mare compresa tra il mar Ligure, la Sardegna e la Corsica, le Baleari ed il golfo del Leone sia zona ciclogenetica attiva, normalmente, specie in un periodo avanzato come novembre, le temperature superficiali marine non sono sufficientemente elevate da consentire alle depressioni di degenerare in TLC.

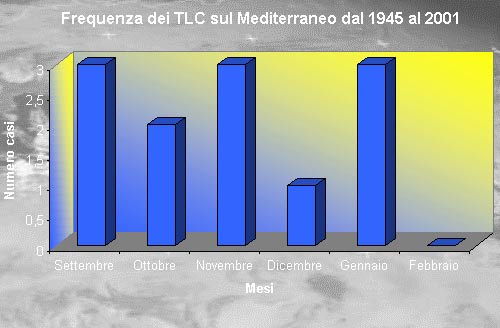

Novembre resta un periodo “poco felice” per la genesi di questo fenomeno nel Mediterraneo settentrionale. In quanto, sempre in virtù delle temperature superficiali marine più elevate, l’interazione depressioni mediterranee-temperature marine elevate raggiunge il suo massimo livello di espressione nel mese di settembre, periodo in cui il fenomeno raggiunge la massima frequenza.

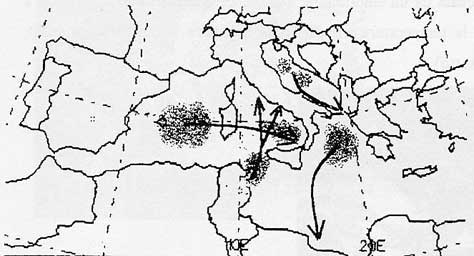

Aree mediterranee in cui è normalmente più frequente il fenomeno TLC. Le frecce indicano la normale traiettoria presa dalle tempeste a seconda del luogo di origine, evidenziato dalle aree più scure. La tempesta mediterranea di questo mese di novembre ha avuto origine in una posizione più settentrionale del normale. Andando a collocarsi nella porzione di mare tra le coste della Corsica e la costa Azzurra, in Francia. La posizione insolita così settentrionale dice molto in merito la tenacità dell’anomalia positiva nel trimestre agosto 2011-novembre 2011. (Disegno di S. Nava)

Questo istogramma mostra la frequenza mensile di TLC mediterranei nel semestre da settembre a gennaio.

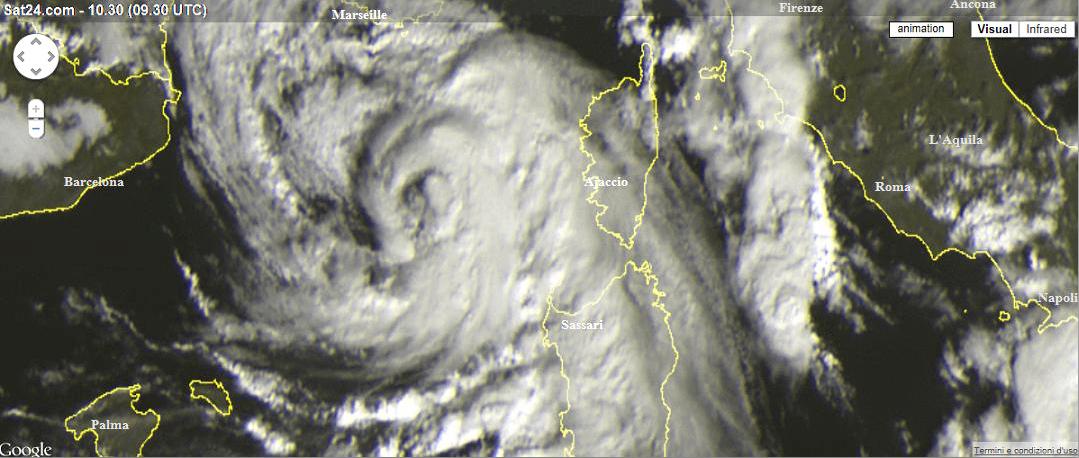

La trasformazione da normale depressione extratropicale, a ciclone dalle caratteristiche tropicali vere e proprie è avvenuta probabilmente tra la sera e la notte di lunedì 7 novembre. Rolf ha raggiunto la sua fase di massima vitalità, con occhio persistente e ben visibile, durante la mattinata di martedì 8 novembre. L’evoluzione successiva è stata un graduale spostamento della depressione verso nord, in direzione della costa Azzurra.

Il suo tragitto verso nord è stato accompagnato da un progressivo indebolimento della depressione che, inizialmente è avvenuto lentamente nel corso di martedì pomeriggio. Una volta vicino al mar Ligure nella notte tra martedì e mercoledì è andato accelerandosi il processo di indebolimento del ciclone. Il landfall della depressione ormai morente è avvenuto nella mattinata di mercoledì in prossimità della costa Azzurra, dove il fenomeno è stato accompagnato da pioggia e qualche ora di vento abbastanza forte da nord est.

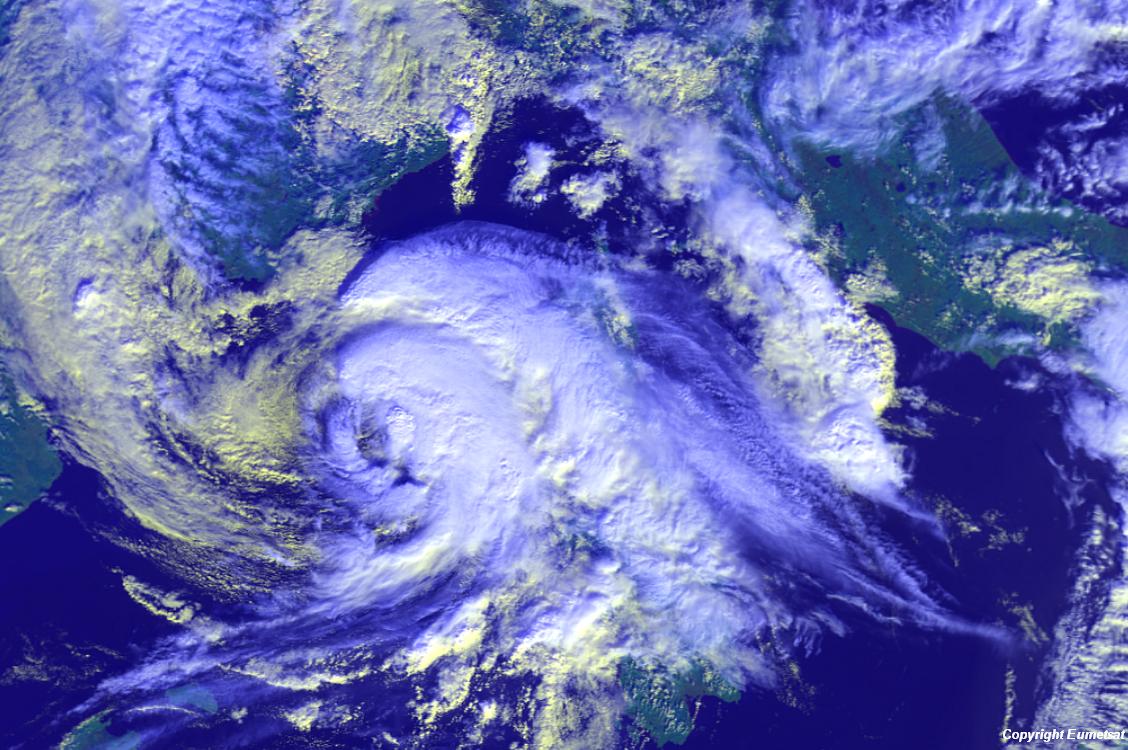

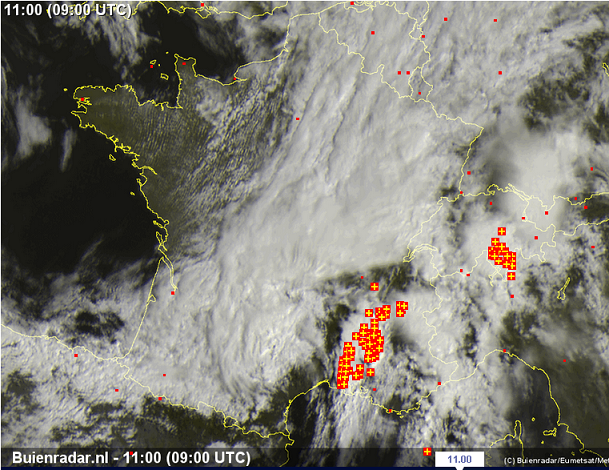

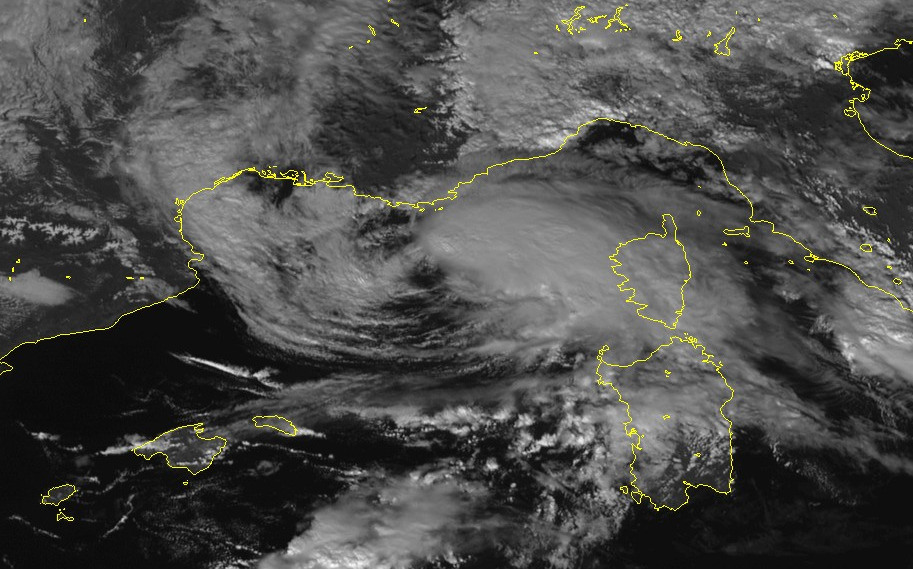

Immagine satellitare delle ore 15.45 del 07-11-2011: Questa immagine mostra il momento in cui Rolf, da normale depressione mediterranea perdeva l’alimentazione fredda trasformandosi in TLC. Ancora non era presente nessun occhio, ma al centro del ciclone si può notare lo sviluppo di una grossa cella temporalesca rotondeggiante, con vasta incudine provvista di overshooting top. Chiaro segnale di trasformazione in tempesta tropicale sono le bande cirriformi spiraleggianti attorno alla cella temporalesca, secondo la direzione dei venti ciclonici. Queste ultime sono tipiche formazioni nuvolose, proprie dei cicloni tropicali. Fonte: www.sat24.com

La circolazione dei venti che dominava la nascente depressione tropicale. Fonte: sat24.com Elaborazione grafica : Luca Angelini.

Uno zooming della stessa cella temporalesca. Si osservano ancora meglio la forma tondeggiante dell’incudine, l’overshooting top, le bande cirriformi striate attorno al temporale. In questa fase, il fortissimo updraft del temporale provocava un drastico calo della pressione al suolo, innescando la circolazione ciclonica all’interno del TLC.

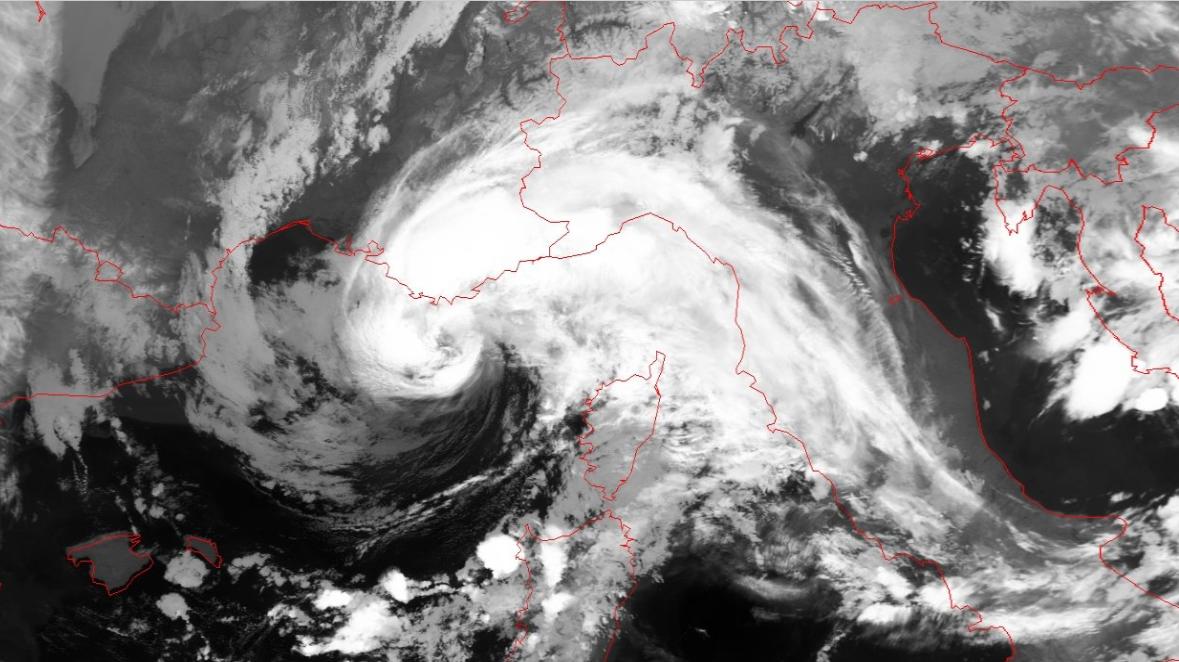

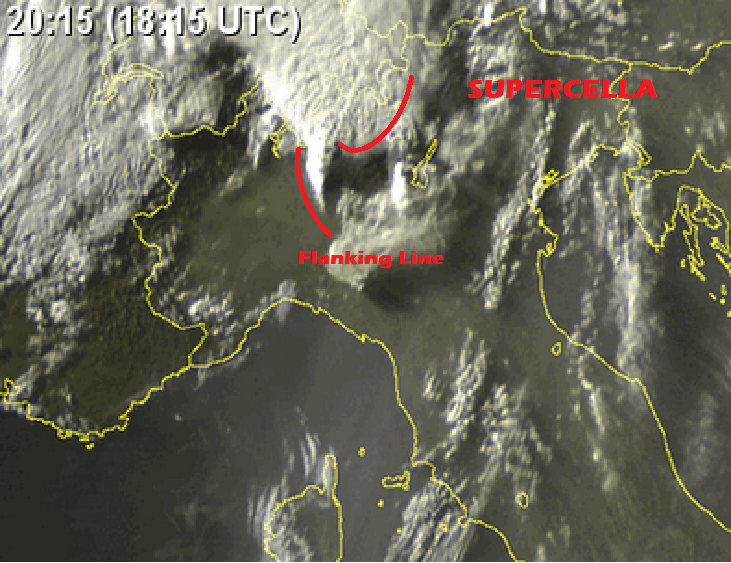

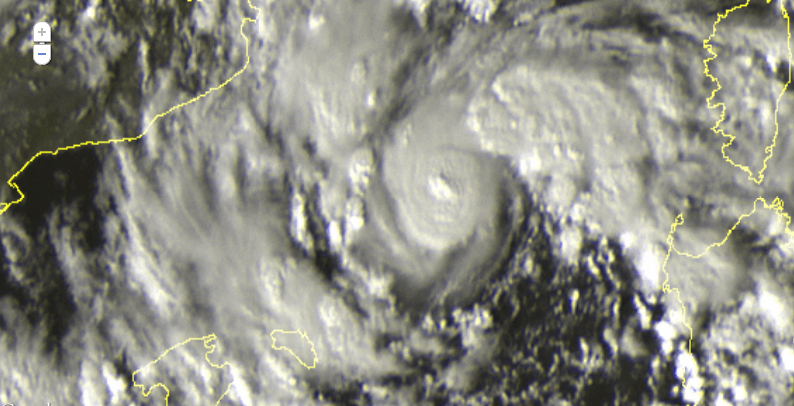

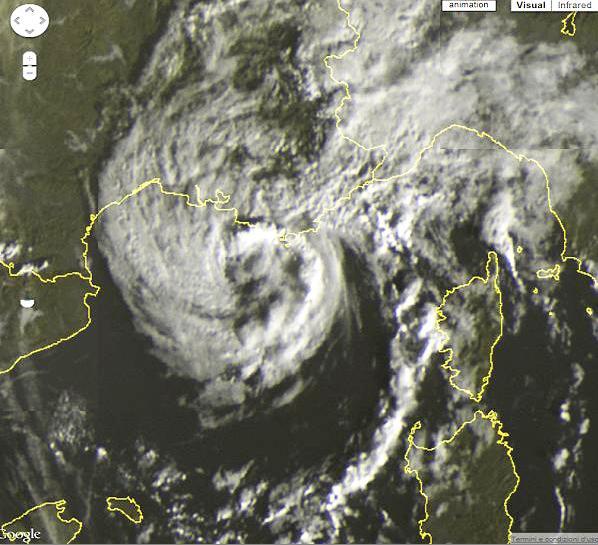

Il TLC strutturato e provvisto di occhio, ripreso dal sat nel campo del visibile martedì mattina. Fonte: West Cheshire College – Weather – Meteosat 8

L’occhio del ciclone e le bande striate attorno ad esso. Immagine sempre nel campo del visibile. Fonte sat24.

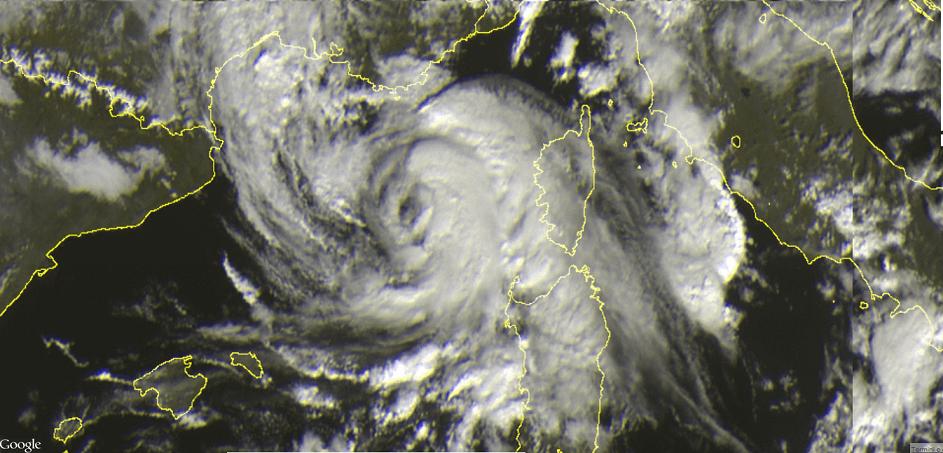

Rolf muove verso nord, direzione costa Azzurra. L’occhio è molto pronunciato. La circolazione dei venti al suo interno è ancora molto attiva ma di li a poco subirà un veloce deterioramento.

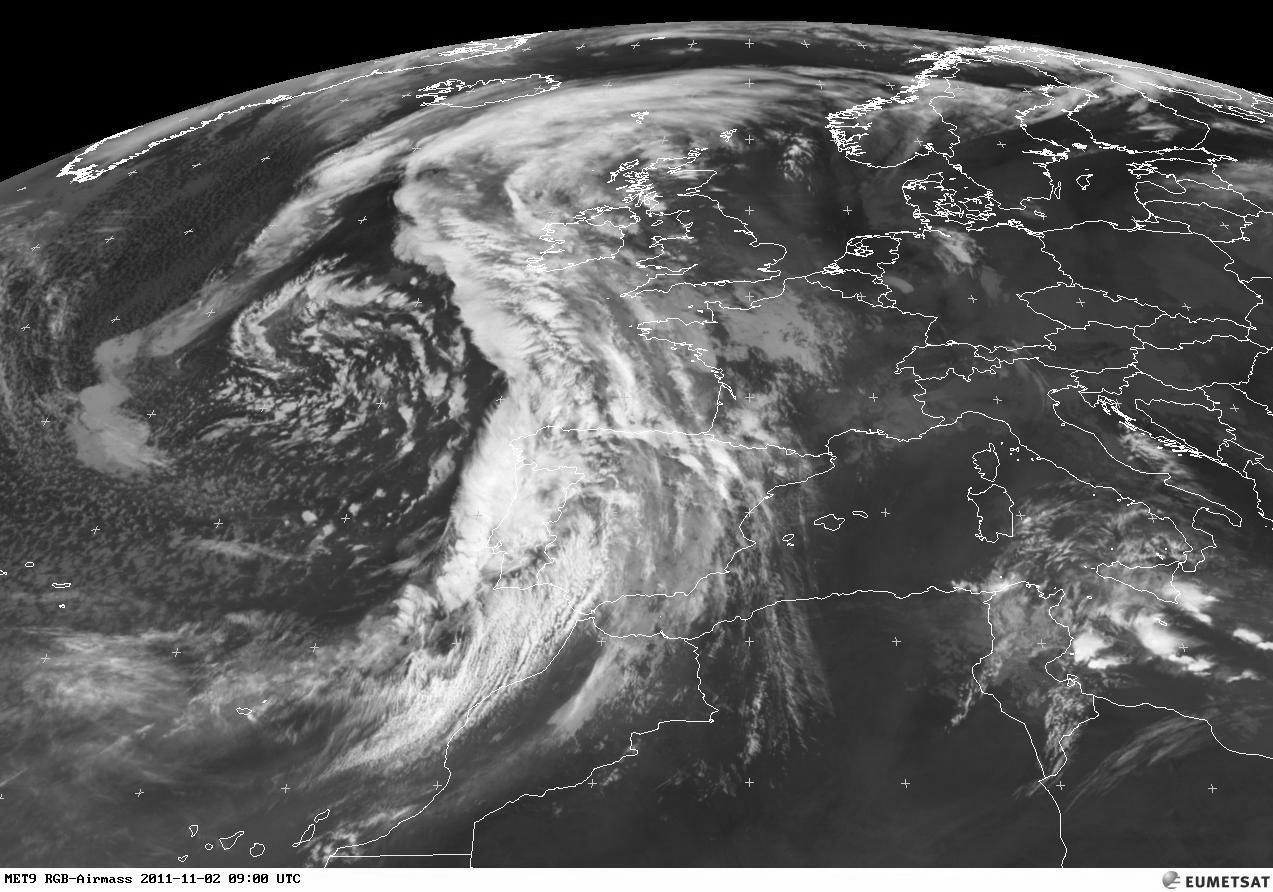

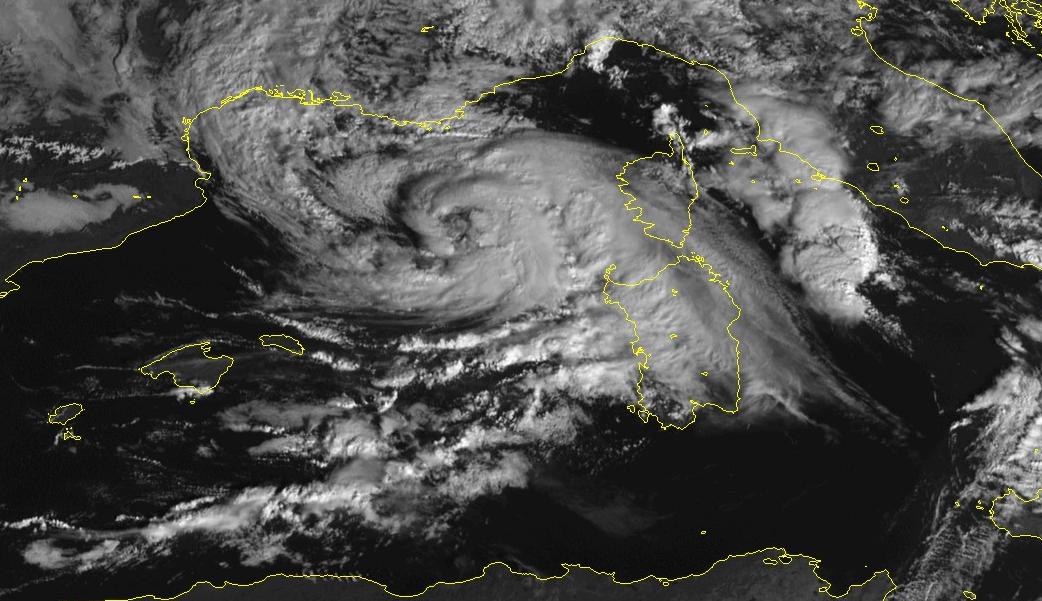

Fotografia satellitare di martedì pomeriggio. Abbiamo ormai superato la fase di massima vitalità di Rolf. Il landfall sulla costa Azzurra è questione di poche ore e le bande nuvolose attorno all’occhio perdono definizione. Fonte: West Cheshire College – Weather – Meteosat 8

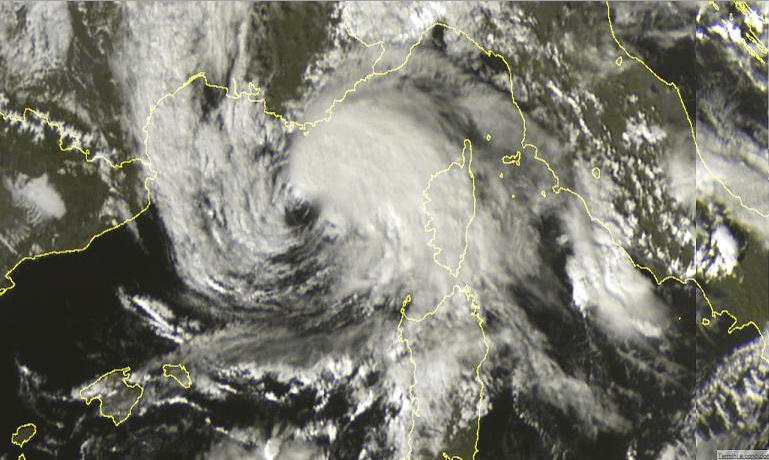

L’ultima fase di vita di Rolf. Landfall lungo le coste francesi, ove per qualche ora si abbatterà una tempesta di pioggia e vento, con rafffiche sino a 130km/h. Fonte immagine: sat24.com